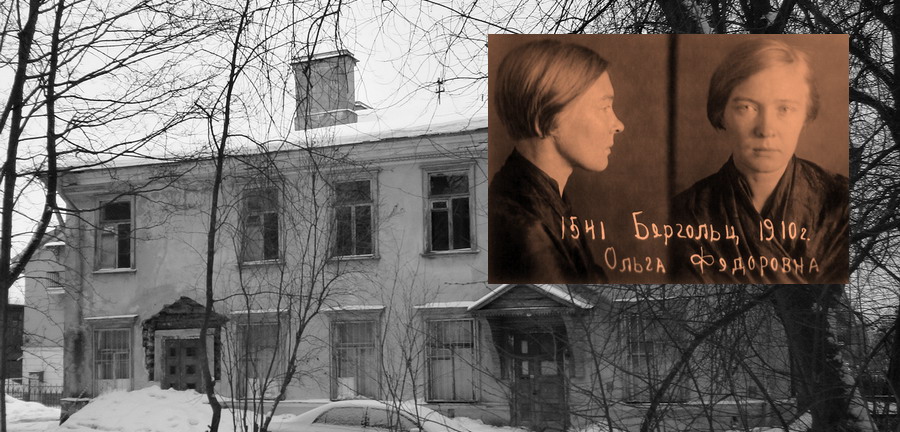

Вечером 13 декабря 1938 года в Доме творчества ленинградских писателей в Пушкине (Церковная, 6) была арестована Ольга Берггольц. Её привезли в тюрьму Большого дома на Шпалерную, 25. В постановлении об аресте говорилось, что она была «участницей троцкистско-зиновьевской организации», входила в террористическую группу, готовившую теракты против партчиновников и членов правительства (тех же партчиновников), конкретно ― «т. Жданова и т. Ворошилова».

Полный протокол первого допроса:

«Вопрос. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Признаёте себя виновной в этом?

Ответ. Нет. Виновной себя в контрреволюционной деятельности я не признаю. Никогда и ни с кем я работы против советской власти не вела.

Вопрос. Следствие не рекомендует вам прибегать к методам упорства, предлагаем говорить правду о своей антисоветской работе.

Ответ. Я говорю только правду.

Записано с моих слов правильно. Протокол мною прочитан. О. Берггольц.

Допросил Иван Кудрявцев».

Два вопроса и два ответа ― за три часа допроса (21:30 до 00:30). О том, что происходило в течении этих часов она написала год спустя: «Я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева, потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплёванная, оторванная от близких, с реальнейшей перспективой каторги и тюрьмы на много лет».

На самом деле она провела в тюрьме ― в Шпалерке и Арсеналке ― полгода, точно, 171 день. Там её реально пытали ― избивали, не давали спать, стращали, орали, довели до выкидыша. Но она так и не признала своей вины, ни на кого не дала показаний. В отличие от своих подельников-мужчин из так называемой «Литературной группы».

Эта «террористическая» группа возникла в Вятке, ещё в 1934-м, когда Ольга Берггольц напечатала повесть «Журналисты». Прототипом главного героя этой повести стал её друг по алма-атинской командировке вятский поэт и сказочник Леонид Дьяконов. Повесть не понравилась литчинью. А в Вятке сразу выступил давно и заслуженно забытый поэт Алдан-Семёнов. Который также знал Берггольц по Алма-Ате. И видимо, обойдённый её вниманием (за никчёмностью) решил отыграться. Он сделал обширный «доклад о борьбе с троцкистскими и иными двурушниками в литературе, ― писала «Кировская правда». ― тов. Алдан рассказал собранию о двурушнических делах троцкистки-авербаховки Ольги Берггольц, с которой в очень тесной связи находился поэт Леонид Дьяконов».

Тогда всё как-то обошлось. Но в 1938-м повязали самого Алдан-Семёнова к тому времени выбившегося в председатели вятского отделения союза совписателей. Долго выбивать из него показания не пришлось. Уже на следующий день он выложил чекистам всё: «Я — враг Советской власти. Мною в августе 1936 года была создана террористическая организация (Михаил Решетников, Леонид Дьяконов, Лев Лубнин). Были связи с Николаем Заболоцким, Ольгой Берггольц, Леонидом Пастернаком» и многими другими. Всех (кроме Патернака), конечно тоже взяли. Пытали. Получили имена других «террористов» ― Игоря Франчески, Константина Алтайского (Королёва), Петра Васильева, Вячеслава Колобова. Готовили показательный суд.

А Берггольц освободили. Официально ― как бы не найдя достаточно доказательств её преступления. Но кого это в то время (да и в наше) смущало? Особенно, если принято политическое решение.

Сама Ольга Берггольц считала, что спас её «писательский министр» Александр Фадеев. Возможно, что-то он и сделал. Но вероятней, что всё было проще. Дело шло к свёртыванию «Большого террора». Ежова сменил Берия, масштабы репрессий резко сократились и даже возникло подобие некоей «социалистической законности». Суд над подельниками Берггольц вынес почти уникальный приговор: «Колобова, Лубнина, Франчески из-под стражи освободить немедленно и дело в отношении их прекратить. В отношении остальных дело возвратить на доследование». Конечно, освободили не вех. Прошёл сталинские лагеря Решетников, Заболоцкий. Но это были всё-таки поэты совсем иного уровня, с ними надо было разбираться сразу и радикально.

И никто ведь тогда не предполагал, что талант Ольги Берггольц, собственно, и раскроется в полную силу после тюрьмы. Думали, что сломали, запугали, оказалось ― сделали из неё непримиримого стойкого бойца.

…Я недругов смертью своей не утешу,

чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.

Не вбит ещё крюк, на котором повешусь.

Не скован. Не вырыт рудой из земли.

Я встану над жизнью бездонной своею,

над страхом её, над железной тоскою…

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.

Я тоже чего-нибудь страшного стою…