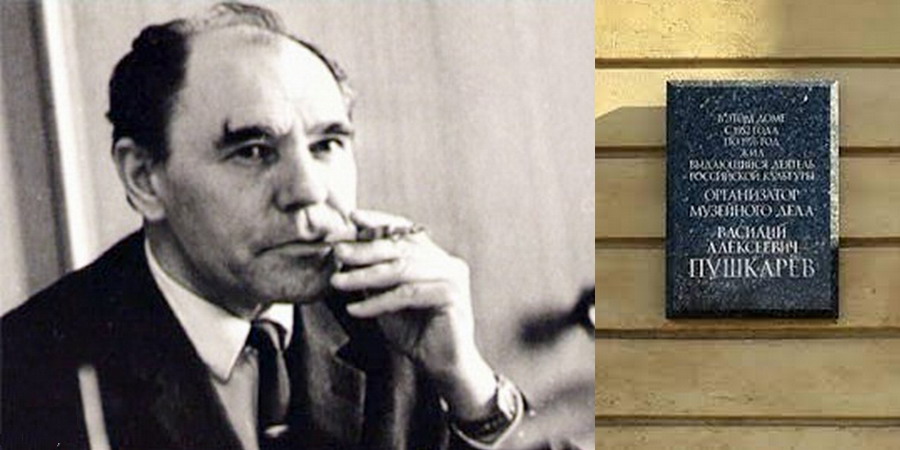

Две памятные таблички. На разных улицах города. Двум разным людям. Одна ― помпезная гранитная глыба, едва удерживается на стене дома 1/5 по улице Куйбышева. Повешена по приказу губернатора Матвиенко в честь первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова. Церемония проходила в присутствии районного начальства, как госмероприятие. Вторая ― на Тульской улице, 8 ― тихо и без помпы установлена в память о директоре Русского музея Василии Пушкарёве.

Кажется, что между ними общего? Оказывается, многое. «Мне сломали хребет», ― говорил замечательный гражданин нашего города Пушкарёв. И все знали ― сделал это «душитель интеллигенции» Романов.

Доска Пушкарёву очень скромная, мало кто и заметит. Да и появилась она лишь спустя десятилетие после того, как было принято решение о её установке. И то ― после множества обращений дочери Пушкарёва к нынешнему директору Русского музея Гусеву. И это в общем-то понятно. «Я работал только на музей, а на начальство, пусть меня простят, не работал», ― говорил Пушкарёв. А это нынче не в тенденцию.

Вот биография. Он родился в 1915-м в казачьей слободе Анастасиевке Таганрогского округа Области Войска Донского. Рано лишился родителей, но не пропал. Служил подмастерьем у сапожника, окончил школу, выучился живописи в Ростовском художественном училище, приехал в Ленинград поступать в Академию художеств. Но учиться стал не живописи, а искусствоведению. С третьего курса ушёл добровольцем на войну. Воевал на Ленинградском фронте, был ранен, получил медаль «За отвагу», в 1945-м был демобилизован, вернулся в Академию. Закончил её, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, стал парторгом Академии. В 36 лет, в 1951-м, был назначен директором Русского музея.

Василий Пушкарёв ― личность уникальная не только для советского времени, но и для истории российской культуры вообще. Потомственный донской казак четверть века руководил одним из трёх великих музеев России. Горячий патриот и удачливый авантюрист. Гениальный искусствовед и хитрый проныра. Именно благодаря ему Русский музей стал тем, что он есть сейчас. Вернее, был ещё не так давно. И каким остался в памяти ленинградцев.

Боле 120 тысяч экспонатов появились в Русском музее его усилиями. С его приходом главным направлением работы музея стали пополнение и создание новых экспозиций по всем разделам русского искусства ― от позабытых икон до запрещённого авангарда. Он был настоящим фанатиком русского искусства и настоящим его ценителем. Видел то, чего не смогли или не захотели рассмотреть его коллеги. Он одним из первых понял цену великого русского авангарда начала XX века и титаническими усилиями смог собрать и сохранить уникальную коллекцию произведений великих мастеров Серебряного века ― Серова, Бенуа, Сомова, Добужинского, Ларионова, Гончаровой. Это он сберёг для потомков уникальные полотна Кандинского, добыл гениальный «Чёрный квадрат» Малевича.

«А вот вам грибочки беленькие или вот икорка чёрненькая. А клюковки не желаете? Кушайте, кушайте, не стесняйтесь, небось забыли уже тут в Париже, как русский хлебушек-то пахнет… Ой, а что это у вас, мадам, на стеночке? Бакстик? Ах, что же он так запылился-то, непорядочек. Надо бы его под стёклышко, да в хорошую рамочку, да в музейчик»… Так или примерно так говорил владельцам художественных сокровищ Василий Пушкарёв. И расслабленные от русской (тогда ещё настоящей) водки старые эмигранты охотно делились с ним запасами из своих коллекций. Так музей обогатился «Античным ужасом» Бакста, Зинаида Серебрякова отдала ему свои картины. Для него ― не жалели ничего. Когда в Париже открылась выставка «Русское искусство от скифов до наших дней», а Пушкарёва на ней не было, возмущенная общественность возроптала. Назревал реальный международный скандал. Фурцевой пришлось доставлять директора Русского музея во Францию чуть ли не по особой дипломатической экспресс-линии.

Пушкарёв спас от забвения великого Филонова. Заново открыл человечеству Петрова-Водкина. Он таскался как заправский барыга по комиссионкам, выискивая произведения искусства. Он водил дело с официальными и нелегальными коллекционерами, торговался, жульничал, иногда уводя у них прямо из-под носа вожделенный экспонат. Втирался в доверие к родственникам умерших художников, выманивал и тайно от министерства скупал у сердобольных старушек замечательные картины. И не только скупал, но и воровал. Прямо у государства. История о том, Пушкарёв заполучил в собственность Русского музея работы Павла Кузнецова будет, пожалуй, похлеще детектива Конан Дойла.

По решению министерства культуры наследие умершего художника должно было перейти к Третьяковской галерее. Пушкарёв это решение не оспорил, но после заседания явился к вдове художника. Ссылаясь на то, что опоздал на поезд, попросился переночевать. В мастерской. Той самой, где находились картины, предназначенные для Третьяковки. Остался. А утром пришедшие забирать картины музейщики обнаружили пустую мастерскую с приветом от Пушкарёва. Все картины ночью были погружены в грузовик и угнаны в Ленинград… Отбирать их назад не стали.

Он умел не только собирать, но и сохранять. То самое, запрещённое искусство 1920–1930-х сохранилось в Русском музее только потому, что Пушкарёв стоял на страже, хранил за семью печатями. Буквально. Прятал даже от тогдашнего министра культуры Фурцевой.

В 1972-м лучший «друг Советского союза» миллионер Хаммер решил поживиться русским авангардом. И преподнёс Эрмитажу как бы подлинного Гойю. «Портрет доны Антонии Сарате». Гойи в России вообще никогда не было, поэтому дар был с благодарностью принят. Хотя уже тогда большинство специалистов сходились на том, что портрет — фальшивка. Профессор Андрей Чегодаев сразу же заявил: голова и лицо написаны красками XX века, а от Гойи ― разве что фон. В общем, картину Эрмитаж старается не показывать. Но тогда, в 1970-х,

Хаммера решили чем-то отблагодарить. И он скромно затребовал Малевича. Какого-нибудь получше, посупрематистее.

Фурцева распорядилась основательно порыться в Русском музее ― слышала, что когда-то туда была отправлена часть коллекции музея Государственного института художественной культуры, закрытого в 1926-м за несоответствие линии партии. Малевич, Татлин, Суетин, Филонов должны были храниться где-то в запасниках у Пушкарёва. Они и хранились. Очень бережно. Но не для дорогого товарища Хаммера. На запрос министра Пушкарёв ответил, что никаких таких подковочек-салфеточек, то бишь Малевичей, в глаза не видел. А сотрудникам приказал отнести на чердак, где хранились эти супрематические шедевры, заодно и картотеку. А на дверь повесить дополнительный замок. В общем, подарочек пришлось искать в Третьяковке.

Много чего ещё было в жизни директора Русского музея Пушкарёва. Он верил, что искусство XX века будет востребовано современниками. Надеялся увидеть это. Мечтал создать возле метро «Академическая» депозитарий современного искусства, строил планы, даже обсуждал их с архитекторами…

А вот другая биография. Хотя и очень похожая на старте. В 1923-м в забытой богом Новгородской деревне Зихново родился Григорий Романов. Был он шестым по счёту в крестьянской семье. Закончил неполную среднюю школу, поступил в Ленинградский судостроительный техникум, прямо с учебной скамьи отправился на войну. Тоже воевал на Ленинградском фронте, был контужен, получил медаль «За боевые заслуги». В 1945-м демобилизован и вернулся в техникум. После окончания работал на заводе «Северная верфь», заочно окончил Корабелку, в 1954-м стал парторгом завода.

Унылая партноменклатурщица Фурцева любила Пушкарёва. За что? «Я азартный человек, ― говорил он. ― К тому же не отягощён званиями и высокой зарплатой. Меня несколько раз выдвигали на членкора, на «заслуженного». Но как выдвигали, так и задвигали. Мы с номенклатурой не сходились характерами». Наверно, за эту дерзость, за эту отвагу, за эту бьющую ключом харизму. Кто знает. Она ведь, наверно, тоже где-то в глубине была человеком. Даже выступала в защиту Хрущёва. И среди постоянно окружающей серой публики ей хотелось видеть реально живого, умного и смелого человека. Может быть, под напором его убеждения даже снисходительно ― в разумных пределах, разумеется, ― относилась к неофициальному искусству.

Бойкому и тоже в своём роде харизматичному Романову любить Пушкарёва было не за что. Сам Романов имел предпочтения в искусстве. Правильные, реалистичные, чтобы как настоящее было, а не каляки какие-то. Или вот фарфор, чтоб непременно… Впрочем, о фарфоре довольно. Главное ― сталинист Романов не терпел отклонений от линии партии. Ни в чём. Особенно в культурке, как принято у них говорить. Творческие люди Ленинград просто покидали. Музыканты, художники, актёры бежали в Москву вовсе не ради большой зарплаты, а чтобы иметь возможность работать. Под крылом Брежнева и Андропова это было безопасней, чем под пристальным взглядом Романова. Понятно, что Пушкарёв постоянно находился под дамокловым мечом.

Пушкарёв держался. Но в 1974-м умерла Фурцева, и он остался один на один с Романовым. Продержался ещё два года. Видимо, они были очень тяжелы, если историк искусства Савва Ямщиков услышал, как ветеран великой войны и коммунист Пушкарёв говорит о другом ветеране и коммунисте Романове: «У нас обыкновенный фашизм».

Пушкарёв тоже уехал в Москву. Стал директором Центрального дома художника на Крымском Валу. Но это уже другая история. Счастливая.

Романову повезло гораздо меньше. В Москву, точнее в Кремль, на место генсека он не попал. Хотя очень хотел. Так и умер, презираемый всеми. Единственное, что от него осталось ― гранитная глыба на стене дома по улице Куйбышева. Да и к ней уважения нет. Десять лет назад неизвестные герои основательно залили её красной краской. Реставрировать пришлось долго, основательно. И кто знает, может быть, не в последний раз.