С Беларусью, в общем, всё ясно. Сколько бы ни продержался ещё Лукашенко, опираясь на силовиков, чиновников и российские деньги, он никогда уже не станет лидером, признанным белорусами. Его дальнейшее правление, продлись оно год, три или десять (что вряд ли), в любом случае будет агонией. Потому, что всё общество объединилось против его режима под чёткими и ясными лозунгами: политзаключённых – освободить, Лукашенко – в отставку, честные выборы и наказание силовиков, виновных в преступлениях против народа.

Агония коммунистического режима в Польше, например, затянулась на 9 лет. Военно-партийная власть кое-как функционировала, но всё это время она висела в воздухе, презираемая практически всей страной. У неё было оружие и готовность пустить его в ход, и общество ждало, пока режим сгниёт и рухнет сам. Что и произошло. Нечто похожее было и в позднесоветской Литве, где советская власть к середине 1980-х окончательно превратилась во внешнее управление, опиравшееся на силовые структуры, воспринимавшиеся как оккупационные.

Точно так же, как в этих странах, белорусы шли к всеобщему отвержению власти довольно долго – это только внешне там всё было спокойно (иностранец в Польше в 1979-м или 1986 году тоже мог решить, что поляки поддерживают диктатуру ПОРП). В 2001-м, 2006-м и 2010 годах в Беларуси происходили массовые протесты – они были очень масштабными, но ещё не вовлекли в своё русло всё общество, как в августе 2020-го. В Польше ведь тоже в 1970-м бунтовало только Балтийское побережье, и в 1980-м поначалу вышли из повиновения Гданьск и Щецин, и только потом волнения охватили всю страну. В Литве с конца 1950-х неспокойным был Каунас и вообще Аукшайтия; антисоветское движение распространялось по республике постоянно, став всеобщим только при Горбачёве.

В Беларуси мы видим зеркальное повторение польских и литовских событий. Потому, что у поляков, литовцев и белорусов, кроме длительной общей истории, есть общие особенности национальной жизни. Все три страны – почти моноэтничные и моноконфессиональные (в Белоруссии 14% населения – католики, но там различия между ними и православными несравненно меньшие, чем в Украине – между православными и униатами). Поэтому идея, охватившая один регион (в Польше – Поморье, в Литве – Каунас), постепенно распространялась повсеместно. В Беларуси протесты 2001, 2006 и 2010 сотрясали столицу, и оттуда медленно просачивались в Брест, Гродно, Гомель и Витебск.

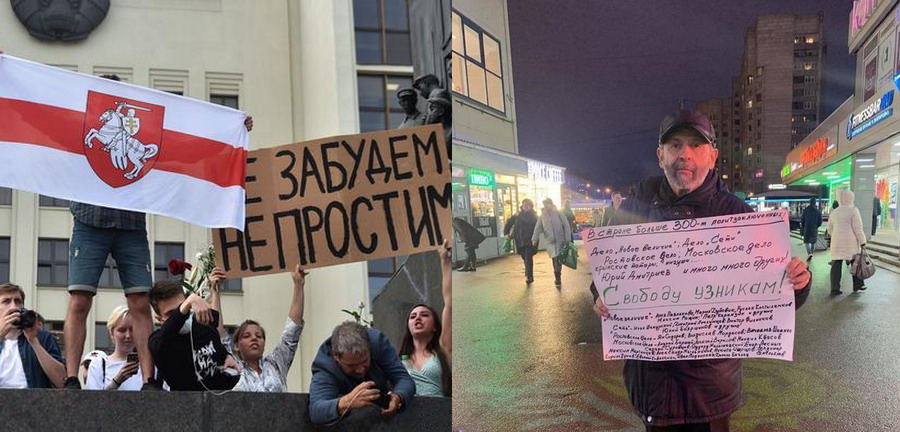

В России протестное движение тоже довольно сильное. Но оно полностью ориентировано на местные и региональные проблемы. Общеполитические вопросы протестующие затрагивают, только когда те сталкиваются с сопротивлением властей, и всё равно они играют второстепенную роль в повестке протестов. Так было в Волоколамске, Шиесе, Хабаровском крае и Куштау. Самые масштабные и наиболее политизированные протесты последнего времени – это, разумеется, хабаровские. Они начались спонтанно и были спровоцированы грубым оскорблением, нанесённым жителям края столичными силовиками: избранного в честной борьбе губернатора арестовали – демонстративно, жестоко – и бросили в московскую тюрьму. Поводом для протестов стала именно эта демонстративность, а также тот факт, что его сразу вывезли в Москву. Если бы спокойно пришли к нему в кабинет или домой, зачитали обвинение и отвезли в хабаровскую тюрьму, такого размаха протесты могли не принять. Поэтому поддержка хабаровчан за пределами края оказалась крайне слабой.

Многие сочувствовали протестующим в Шиесе, но этот протест тоже, по сути, не вышел за пределы Архангельской области и соседней Республики Коми. О борьбе за Куштау и говорить нечего: российская общественность восприняла его как в основном башкирское национальное дело. Это позволяет власти при необходимости давить протесты правоохранителями из других регионов, которым глубоко безразличны чаянья «чужаков».

Помимо огромности России, где региональные проблемы сильно различаются (по крайней мере, в глазах населения), формированию единого протестного движения сильно мешают национальные и конфессиональные различия. Эти различия между Беларусью и Россией, можно сказать, технические. Но есть ещё и различия идеологические, которые не менее, а может, и более существенны.

В России подолгу держится т.н. «народный монархизм»: царь, мол, хороший, а бояре – плохие (так было и при президенте Ельцине, если кто забыл). В Беларуси он всегда был гораздо слабее – хотя бы потому, что царь был русский (грузин, украинец), т.е. не совсем свой. Определённые монархические чувства, конечно, были – по отношению к Кириллу Мазурову и Петру Машерову. И к раннему Лукашенко. Но это было гораздо менее сильное и глубокое чувство, чем в России, и оно было свойственно совсем уж малокультурным слоям населения, и распространялось только на Восточную – более советизированную, чем Западная – часть республики.

Имидж советского хозяйственника, отвечающего за всё, давно вредит Лукашенко. То, что он во всё влезает и всем командует, делает его в глазах беларусов и ответственным за всё. Если в России можно услышать «Путин не знал», то в Белоруссии это исключено: если не сам Лукашенко, то его сын Виктор знают всё. По крайней мере люди в этом не сомневаются. Тем более, что он лично инициировал самые непопулярные законы – такие, против «тунеядства», и запрещающие увольнения. В России можно спорить, кто виноват в гибели Немцова или отравлении Навального; в Беларуси же убийства и пытки оппозиционеров, выдворение Тихановской и похищение Колесниковой – тут ни у кого нет сомнений в том, кто за этим стоит. Когда после зверств ОМОНа и пыток на Окрестина Лукашенко наградил 300 силовиков, это было послание: не думайте, что это инициатива снизу – это я приказал!

Протестному движению беларуского типа мешает и своеобразная идеология, которую можно назвать советизмом. Советизм – это идеология национальной (не русской, а советской) гордыни, примитивное самолюбование. «Мы – лучшие, самые добрые, честные, талантливые и миролюбивые. А все вокруг, прежде всего проклятый Запад – злые, глупые, жестокие и агрессивные. Они с древности одержимы идеей покорить нас и присвоить наши богатства» – так это выглядит в упрощённом варианте. «Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы – в огненном кольце!» – мерещилось в 1918 году Демьяну Бедному. И до сих пор мерещится – уже не второстепенному поэту, любившему «для вдохновения» смотреть на расстрелы, а значительной части наших соотечественников.

Происхождение этой идеологии имеет глубокие корни – об этом можно написать десятки монографий. Но оно укрепилось и приняло совершенно чудовищные, гротескные формы благодаря длительной советской пропаганде. Которая, при всём примитивизме, была эффективной в условиях изоляции населения от любой критики в адрес властей и от внешнего мира. В результате сегодня мы имеем сильнейшие нарушения в сознании людей. Любая критика власти на уровне подсознания воспринимается как «антигосударственная» и «антипатриотичная» (хотя как раз критика неправильных действий – это и есть настоящий патриотизм). «Победобесие», проще говоря, милитаризм сознания, к сегодняшнему дню доведённый до полного гротеска – это идёт оттуда.

В России всё – «лучшее в мире и не имеющее аналогов». Каждый школьник знает фамилии Калашникова, Кошкина, Курчатова и Королёва. Сотни, если не тысячи, пользователей интернета яростно доказывают, что Калашников не копировал свой автомат у Шмайссера, а танк Т-34 был лучшим в мире – как будто это принципиально для изучения российской истории.

А сколько россиян знают, кто такой Василий Петров? Это ведь изобретатель электросварки, т.е. один из тех, кто повлиял на жизнь человечества. Многие ли знают имя Ипполита Романова – создателя электромобиля? Бориса Якоби – автора гальванопластики и конструктора телеграфного аппарата, печатающего буквы? Бориса Розинга (телевидение)? Глеба Колесникова (парашют)? Николая Зелинского (противогаз)? Этих великих людей нет в национальной памяти, хотя их заслуги перед человечеством несравненно больше, чем создателей советского оружия. О великих деятелях русской культуры и искусства вообще лучше не упоминать: в массовом сознании Сергей Дягилев – «белоэмигрант», Мстислав Ростропович – «Солженицына дружок», а о Петре Чайковском помнят в основном то, что он был нетрадиционной ориентации.

Три года назад мой друг побывал в командировке в Туруханске. Его поразило, что в этом отдалённом, очень бедном и отчаянно пьющем городке мужики обсуждали обстановку на донбасских фронтах, ситуацию вокруг сирийской Пальмиры и достоинства танка «Армата», а не отсутствие работы или состояние дорог. Т.е. милитаризм советского происхождения крепко засел в «толще народной» и смог заместить реальные, насущные проблемы страны, региона и города/села донельзя раздутыми или вообще выдуманными байками, льющимися с телеэкрана. Так, во всяком случае, происходило до последних лет. Пока социальная напряжённость не начала переламывать воздействие агитпропа.

И, конечно, немалую ответственность за это несёт Русская православная церковь. Она полностью и безоговорочно находится рядом с властью во всём, поддерживает все её внутри- и внешнеполитические действия. Никто не требует от церкви оппозиционности (хотя албанское, румынское, да и украинское православие показали такую способность). Но от неё ждут самостоятельности и формулирования нравственной позиции по основным политическим и социальным вопросам. Ждут тщетно. В Беларуси, в разгар ОМОНовского террора 10–20 августа целый ряд православных и католических священников осудил применение силы. В Москве годом раньше разгоняли протестовавших против снятия оппозиционных кандидатов с выборов; до этого были Болотная, Волоколамск и Шиес. И ни один священнослужитель не высказался публично – как будто дела земные их не касаются…

Россия – не Беларусь. Но это не значит, что протесты в нашей стране обречены на неуспех. Но для них нужны другие программы, лозунги и организационные формы. Протестное движение может резко активизироваться в силу каких-нибудь особо неуклюжих действий властей – наподобие «дела Фургала».

Вопрос – что это может быть. Российское общество демонстрировало, мягко говоря, исключительную терпимость даже к самым невероятным решениям власти – отмене выборов губернаторов и мэров, употреблении пенсий на поддержку Крыма, совершенно «непонятным» изменениям Конституции. Возможно, стартовой точкой может быть резкий рост безработицы и падение заработков в промышленности, что весьма вероятно из-за западных санкций и пандемии COVID-19. Рабочие коллективы способны быстро организовываться и решительно действовать, даже в отсутствии профсоюзов – в конце концов, реальный распад советской власти начался после всеобщей шахтёрской забастовки летом 1989 года. Трагедия того времени заключалась в том, что рабочее движение организационно не сомкнулось с движением демократическим в той мере, как в Польше 1980-х.

С тех пор прошло тридцать лет, выросло новое поколение. Протесты будут вспыхивать всё равно, по самым разным поводам. Вопрос только в том, когда это будет и кто их оседлает.

Евгений Трифонов, специально для «В кризис.ру»